光計算以光子作為資訊載體,在資料的傳遞、交互作用及計算過程中,展現出低功耗、低時延、高並行的天然優勢。在晶片製程受限於物理規律,摩爾定律逐漸逼近極限的後摩爾時代,光計算作為非馮·諾伊曼結構代表,被視為構建新質算力基礎設施的有效途徑,有望為人工智能、科學計算、多模態融合感知、超大規模數據交換等對算力需求龐大且能耗敏感的應用場景,提供強大的硬體加速支持。

近日,中國科學院上海光學精密機械研究所(以下簡稱「上海光機所」)空天雷射技術與系統部謝鵬研究員團隊宣布,成功研製全球首款超高平行光運算整合晶片「流星一號」(Meteor-1),並在國際上首次實現並行度超過100的光子運算原型驗證系統。

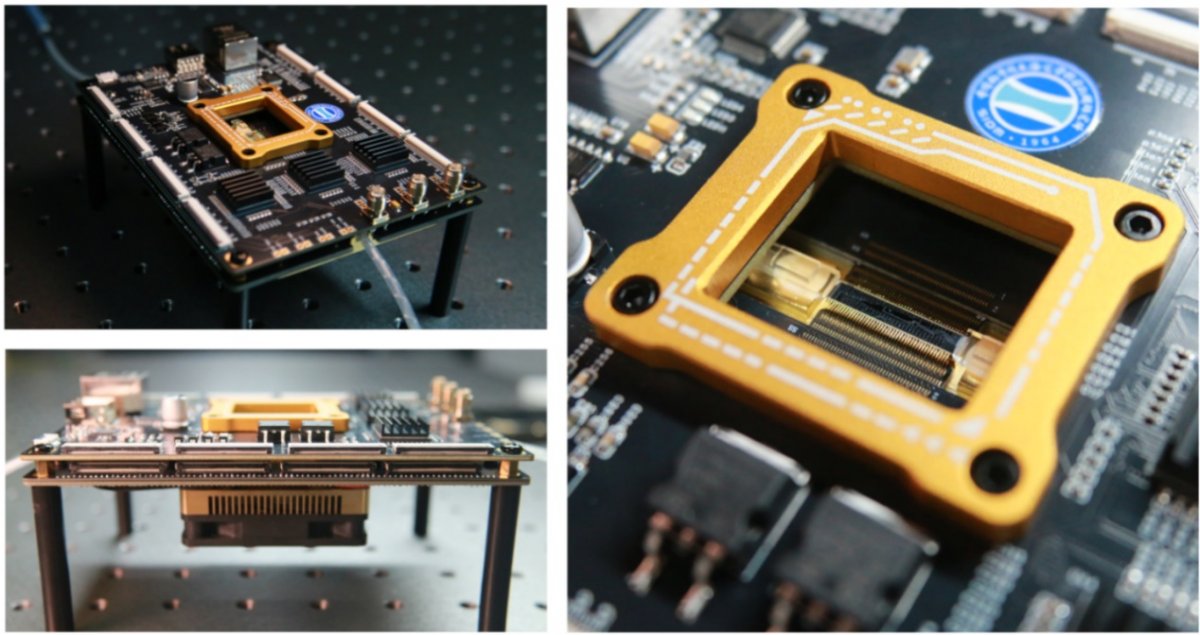

超高平行光運算晶片-「流星一號」(資料來源:謝鵬研究員團隊)

一直以來,如何在提升光運算並行度的同時,確保晶片的運算密度,是光運算領域面臨的關鍵挑戰。這項突破被視為光運算領域“里程碑式進展”,為突破傳統電子晶片算力與功耗瓶頸開闢全新路徑。

上海光機所博士後於瀟、沙方圓、北京大學蔚姿奇(上海光機所實習生)為共同第一作者,上海光機所韓溪林工程師、新加坡南洋理工大學 Guangwei Hu 南洋助理教授和上海光機所謝鵬研究員擔任共同通訊作者。前排由左至右依序為:王鎮、蔚姿奇;後排由左至右依序為:於瀟、韓溪林(資料來源:謝鵬研究員團隊)

上海光機所博士後於瀟、沙方圓、北京大學蔚姿奇(上海光機所實習生)為共同第一作者,上海光機所韓溪林工程師、新加坡南洋理工大學 Guangwei Hu 南洋助理教授和上海光機所謝鵬研究員擔任共同通訊作者。前排由左至右依序為:王鎮、蔚姿奇;後排由左至右依序為:於瀟、韓溪林(資料來源:謝鵬研究員團隊)

光子矩陣計算顛覆馮諾依曼架構

根據上海光機所官方揭露,研究團隊圍繞光運算技術並行度提升,創新超高平行光運算架構,融合晶片級多波長光源、高速光互動、可程式光運算和光電混合運算演算法等,成功研發了全新晶片並行光運算整合晶片系統。

「流星一號」基於自主研發的光子矩陣運算架構,突破傳統電子晶片依賴串列運算的物理限制。該系統核心光晶片全部自主研製,包含了自主研製的集成微腔光頻梳 (頻率間隔~50GHz,輸出光譜範圍> 80nm,可支撐波長複用計算通道數 > 200),作為晶片級多波長光源子系統;自主研製的大帶寬、低時延、可重構光計算晶片 (通光帶寬計算晶片 ( 40nm),作為高效能並行運算核心;自主開發的高精度、大規模、可擴展的驅動闆卡,作為光學矩陣驅動子系統 (通道數 > 256);基於此光子集成晶片系統,首次驗證了並行度 > 100 的片上光理論交互與計算原型;在 50GHz 光學主頻下,單比 2020 25020 月 25020 月 25050 月,單比 2502 峰值功率。這項算力指標基本對標英偉達先進 GPU 晶片。

超高平行光運算架構(資料來源:eLight)

據悉,該晶片採用三維集成工藝,在5×5毫米的矽基光子晶片上集成超過100個獨立光計算單元,每個單元可同時執行矩陣乘法、卷積等核心運算,實現並行度超過100的光子計算。

多波長復用平行光學運算架構(資料來源:eLight)

實驗數據顯示,「流星一號」在處理影像辨識、自然語言處理等任務時,能源效率比(算力/功耗)達到傳統GPU晶片的50倍以上,延遲降低至奈秒。此性能源自於光子運算獨有的優勢:光子以接近光速傳輸,且無電阻熱損耗,天然適合高密度並行計算。

「傳統晶片受限於電子遷移速率,而光子運算直接利用光波進行資訊處理,理論上可實現指數級算力提升。」謝鵬研究員在《光:快訊》期刊發表的論文中指出。

此成果已透過國際光子學領域權威專家評審,相關研究成果以《具備100波長復用能力的平行光計算》(Parallel Optical Computing Capable of 100-Wavelength Multiplexing)為題,以封面論文形式發表於在6月17日的《光:快訊》(eLight)上。審查者對該研究評價稱:“我認為這一成果標誌著光計算系統在光譜處理和光學機器學習領域取得了重要突破。”

論文連結:https://doi.org/10.1186/s43593-025-00088-8

(來源:eLight)

國產晶片「換道超車」新支點

產業分析認為,「流星一號」的誕生為國產半導體產業提供了「換道超車」的戰略機會。目前,全球高階晶片市場被英偉達、AMD等巨擘壟斷,中國在7nm以下先進製程仍面臨技術封鎖。而光計算晶片不依賴傳統光刻機工藝,其核心裝置可透過國內成熟的光電子整合技術實現自主可控。

民生證券研報指出,光子運算在資料中心、自動駕駛、AI大模型推理等場景具有不可替代性。以資料中心為例,單一搭載「流星一號」的伺服器可取代50台傳統GPU伺服器,能耗降低80%。若實現規模化商用,將重塑全球AI算力市場格局。

國家「十四五」光電發展規劃明確將光子晶片列為重點突破方向,並設立專款支持產學研協同。上海光機所與華為、阿里雲等企業啟動聯合測試,計畫於2026年前推出首款商用光子運算加速卡。

「流星一號」超高平行光運算整合晶片 實體圖(資料來源:謝鵬研究員團隊)

資本與市場雙線並進,但未來仍有挑戰

高盛在最新研報中預測,光子運算市場規模將在2030年突破千億美元,年均複合成長率超60%。

國際巨頭亦加速版面。英特爾宣布投資10億美元建造光子晶片研發中心,英偉達則透過收購Ayar Labs切入光子互聯領域。對此,謝鵬團隊回應稱:“我們歡迎良性競爭,但'流星一號'在並行度、能效比等核心指標上已領先國際同類產品至少2年。”

要實現光運算從尖端技術邁向實用性技術,必須充分發揮光子運算相對於電子運算的優勢,需要突破三個面向:

矩陣晶片規模:透過擴大光計算晶片的矩陣規模來提升運算能力,此技術路徑主要受限於裝置物理性質及製備製程水準。

光學主頻:透過提高光訊號的加載速率實現更大運算能力,其受限於裝置本身的效能。

資訊並行度牆:這是決定光計算能否實用的關鍵,需要透過多維資訊重複使用的方式,實現更大的資訊吞吐量。

平行光學計算的光譜一致性(資料來源:eLight)

上海光機所研究團隊最重要的創新點在於實現了光晶片的高平行度運算能力。在目前製程情況下,「矩陣晶片規模」和「光學主頻」提升有限且代價大,而突破「資訊並行度」是光運算效能提升的極優選擇。其可望將光運算的算力能力提升 2-3 個數量級,使其達到與電晶片、電子運算同台競技的性價比水準。需要特別指出的是,雖然目前研究成果在矩陣規模和光學主頻方面仍存在提升空間,距離超越最先進 GPU 晶片的性能仍有一定差距,但研究團隊對未來發展持樂觀態度。

此外,光計算晶片商業化仍面臨工程化挑戰。目前「流星一號」原型系統需在-40℃低溫環境下運行,且光子裝置良率仍低於電子晶片。上海光機所聯合中芯國際、長電科技等企業成立攻關聯盟,目標在3年內解決封裝、散熱等工程難題。

「光子運算不是要取代電子晶片,而是成為算力基礎設施的重要補充。」謝鵬強調。隨著AI大模型參數規模突破兆級,傳統架構已觸及實體極限,而光運算提供的「第三條道路」正成為全球科技競爭的新焦點。如果未來能將目前產業內最大的矩陣規模、最高的光學主頻和本研究實現的超百並行度這三個關鍵參數進行系統集成,從理論上來看,單晶片算力有望突破 5000POPS,這一性能相當於 1000 顆英偉達最先進晶片的算力總和。